Créé pour accompagner l’ouverture à la concurrence du marché de l’électricité, le Tarif Réglementé de Vente d’électricité (TRVe) occupe toujours, près de vingt ans plus tard, une place centrale dans le paysage énergétique français. Conçu comme un dispositif transitoire dans un contexte européen où les tarifs réglementés sont souvent perçus comme des freins à la concurrence, le TRVe a pourtant résisté aux réformes successives. Il s’est imposé comme un repère tarifaire, un outil de protection, mais aussi un levier politique. Pourquoi la France reste-t-elle attachée à ce mécanisme ? Et surtout, dans un contexte de transition énergétique et de volatilité des prix, quels pourraient être les usages du TRVe demain ?

La création du TRV, entre libéralisation et régulation publique

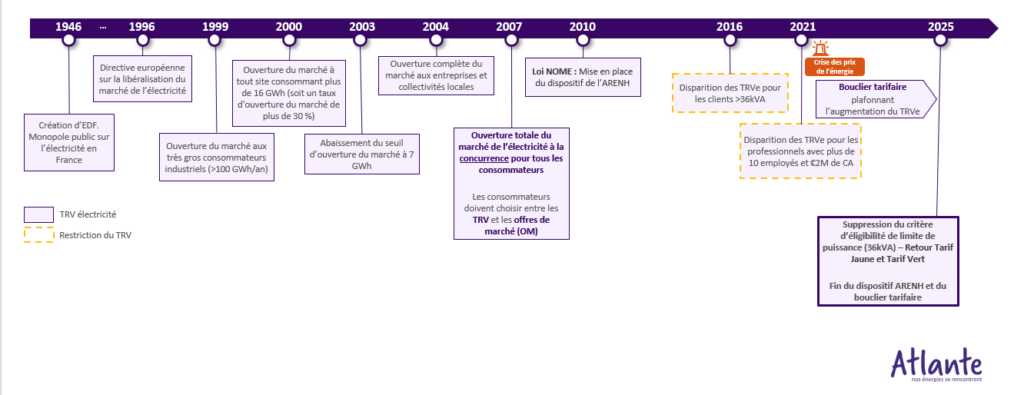

En 1946, la création d’EDF, monopole public intégré, vise à garantir l’accès à l’électricité sur l’ensemble du territoire national. Ce modèle centralisé est progressivement remis en question avec la généralisation de la compétition sur le marché européen.

À partir de 1996, les directives européennes imposent une ouverture progressive à la concurrence sur le marché de l’électricité. Cette libéralisation débute par les grands industriels en 2000, s’étend aux entreprises en 2004, puis aux particuliers en 2007.

Dans ce contexte, le TRVe est introduit comme un mécanisme de transition : il vise à assurer une continuité et une protection tarifaire notamment pour les consommateurs qui ne disposent pas toujours des ressources ou de l’expertise nécessaires pour naviguer dans un marché concurrentiel. Il accompagne l’ouverture du marché tout en assurant une stabilité tarifaire. Fixé par l’État sur proposition de la CRE, le TRVe est un prix réglementé révisé deux fois par an (généralement au 1er février et au 1er août). Il ne peut être proposé que par les fournisseurs historiques (EDF et ELD) et repose sur une logique de couverture (“empilement”) des coûts, offrant ainsi stabilité et lisibilité dans un environnement libéralisé.

En 2010, la loi NOME marque une nouvelle étape dans l’agenda de libéralisation. Elle programme la suppression progressive du TRV pour les consommateurs ayant une puissance souscrite supérieure à 36 kVA, soit, à titre d’exemple, des établissements comme des supermarchés, des petites industries ou des bâtiments publics de taille moyenne. Cette évolution entraîne la disparition des Tarifs Jaune et Vert dès 2015. Seul le TRVe, dit « Tarif Bleu », est maintenu pour les particuliers et les très petites entreprises (TPE).

Un outil de régulation multifacette dans un paysage devenu instable

La crise de 2022 : un révélateur et un tournant politique

Entre 2021 et 2022, les prix de l’électricité sur les marchés s’envolent, sous l’effet du rebond post-Covid, des tensions gazières en Europe et de la faible disponibilité du parc nucléaire français. Les offres de marché deviennent, pour beaucoup, inabordables.

L’État réagit en instaurant un bouclier tarifaire : le TRVe est plafonné à +4 % en 2022, puis à +15 % en 2023, bien en-deçà des hausses constatées sur les marchés. Ce mécanisme entraîne un retour massif vers les offres réglementées, devenues valeur refuge pour beaucoup. Mais la crise a laissé sans protection les petites entreprises >36 kVA (boulangers, restaurants, agriculteurs), exclues du TRV depuis 2015.

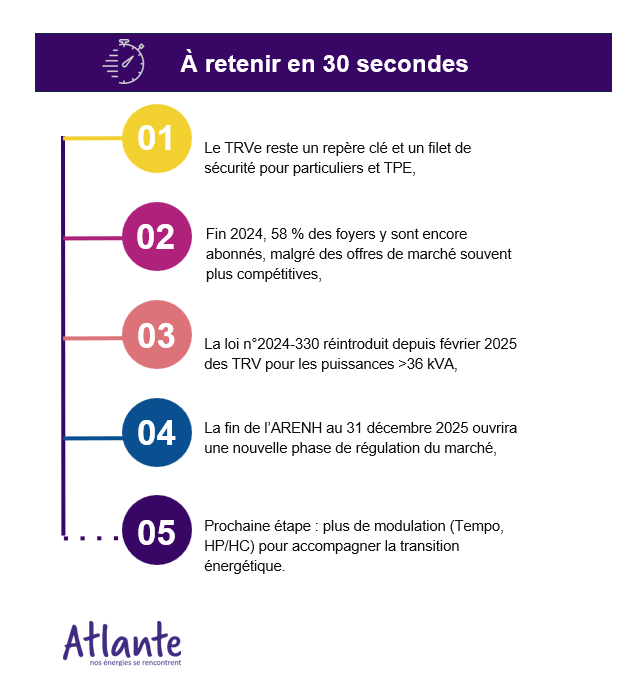

La loi Brun (loi n°2024-330 du 11 avril 2024), vise à combler cette brèche en réintroduisant un tarif réglementé pour ces entreprises, mise en place depuis le 1er février 2025. Ce retour des Tarifs Jaune et Vert marque une inflexion dans la trajectoire de libéralisation entamée deux décennies plus tôt.

Ce signal politique montre que le TRVe ne suit plus uniquement une logique de libéralisation du marché. Sa réaffirmation comme outil de régulation soulève alors une question centrale : dans un marché de plus en plus volatil, un tarif fixe dont le prix repose sur l’addition de ses différents coûts peut-il encore refléter la réalité économique ? Sa capacité à rester financièrement équilibré devient incertaine, dans un contexte de tensions sur les finances publiques. Jusqu’où l’État peut-il et doit-il aller dans ce retour assumé à une régulation tarifaire qui pourrait s’installer dans la durée ?

Aujourd’hui, un tarif aux fonctions multiples

Au-delà d’un simple prix, le TRVe remplit aujourd’hui plusieurs rôles : Il protège contre les fluctuations, sert de référence aux offres concurrentes, propose des options de flexibilité et constitue une offre refuge.

Historiquement, le TRV a servi de socle au développement des offres concurrentielles. C’est en s’appuyant sur ce tarif de référence que les fournisseurs ont pu concevoir des alternatives comme les contrats à prix fixe ou les offres à tarif variable selon la tension anticipée sur le réseau (Tempo). Il a donc été un catalyseur, voire une condition d’émergence d’un marché plus diversifié.

Malgré ses multiples fonctions, le tarif réglementé reste marqué par une certaine rigidité. Alors que le déploiement du compteur Linky ouvre la voie à des formes de tarification plus dynamiques et personnalisées, notamment pour les particuliers (Tarif Bleu), le TRVe évolue peu. Conscient de ces limites, le régulateur (CRE) a engagé une réflexion sur une possible évolution du TRV vers davantage de modulation, afin de mieux accompagner les nouveaux usages, encourager la maîtrise de la demande et faciliter l’intégration des énergies renouvelables.

Quelle place pour le TRV demain ?

Bilan de la libéralisation : quel succès pour la concurrence ?

Trente ans après l’ouverture du marché, les résultats sont contrastés. Fin 2024, la majorité des foyers restent au TRV et montrent peu de mobilité avec seulement 42 % des foyers ayant souscrit à des offres sur le marché libéralisé. Le secteur reste concentré autour de quelques fournisseurs, souvent filiales des opérateurs historiques.

Paradoxalement, de nombreuses offres de marché sont aujourd’hui plus avantageuses que le TRVe, avec une majorité d’offres publiées en 2024 inférieures selon l’Observatoire de la CRE. Pourtant, ce dernier continue d’inspirer confiance, et de structurer l’ensemble du paysage tarifaire. Le TRVe a ainsi perdu de son attractivité strictement économique, mais il reste une référence tarifaire centrale, largement utilisée pour calibrer les offres concurrentes. Il constitue pour beaucoup une forme d’assurance contre les incertitudes du marché, dans un contexte marqué par la volatilité internationale.

Vers une évolution ou une disparition du TRVe ?

La Commission européenne pousse à la disparition des TRV, jugés contraires à la libre concurrence. La fin de l’Accès Régulé à l’Electricité Nucléaire Historique (ARENH) en 2025 pourrait également marquer un tournant : le TRVe ne pourra plus s’adosser à un accès préférentiel au nucléaire créant des incertitudes sur une des composantes fixes majeures dans la construction du prix du TRV.

Fin 2024, l’Autorité de la Concurrence (“ADLC”) recommande de programmer la fin du TRV, tandis que la CRE souhaite le maintenir au moins cinq ans, faute d’alternative. Le gouvernement français, appuyé par ces analyses de la CRE et de l’ADLC, a par la suite défendu à Bruxelles le maintien du TRVe pour les consommateurs éligibles.

Conclusion : bouclier ou levier ?

Le TRVe n’est plus simplement un tarif de transition vers la concurrence. Il est devenu un outil de protection face à la volatilité des prix, un repère dans un marché incertain, et un vecteur indirect de la transition énergétique en influençant les comportements de consommation.

Mais derrière le débat tarifaire se cache une question plus large : celle du rôle de l’État et de l’équilibre à trouver pour EDF. En tant qu’entreprise détenue par l’Etat, EDF doit concilier des objectifs parfois contradictoires : répondre à des missions d’intérêt général tout en restant compétitive dans un marché ouvert. Où placer la frontière entre service public et logique de rentabilité ?

Finalement, la question n’est pas seulement de savoir s’il faut maintenir le TRVe, mais de repenser plus largement l’architecture du marché électrique. Comment garantir un système à la fois juste, efficace et résilient, capable de répondre aux défis économiques, sociaux et climatiques des années à venir ?